Eine atmosphärische Expedition ins Grauen

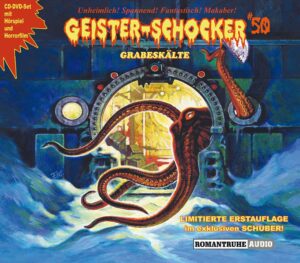

Mit der 50. Folge der langlebigen Reihe Geister-Schocker feierte das Label Romantruhe Audio im Jahr 2014 ein besonderes Jubiläum. Unter dem Titel Grabeskälte entführt die Geschichte ihre Hörerinnen und Hörer in die eisige Einöde der Antarktis – fernab jeder Zivilisation, dafür umso näher an den dunklen Geheimnissen der Vergangenheit. Das Hörspiel ist eine Hommage an klassische Pulp-Horror-Motive, angereichert mit modernen Elementen des Survival-Horrors und einer gesunden Prise Trash-Ästhetik. Es handelt sich um ein Werk, das sich nicht durch erzählerische Finesse, sondern durch seine dichte Atmosphäre und die genussvolle Überzeichnung seiner Figuren und Szenarien auszeichnet.

Die Antarktis als Bühne des Unheimlichen

Die Handlung spielt im Jahr 2014, in einer entlegenen Forschungsstation in der Antarktis. Bereits dieser Schauplatz weckt Assoziationen an Werke wie The Thing von John Carpenter oder H.P. Lovecrafts At the Mountains of Madness. Eine Gruppe von Wissenschaftlern begibt sich auf eine Expedition, um klimatische Anomalien zu untersuchen, die Hinweise auf eine Veränderung im globalen Wettersystem geben. Doch bald wird klar, dass die wahre Bedrohung nicht von der Atmosphäre, sondern von der Erde selbst ausgeht – oder vielmehr von dem, was in ihr verborgen liegt.

Die isolierte Umgebung, die permanente Dunkelheit und die klirrende Kälte sind nicht nur physische Gegebenheiten, sondern werden im Hörspiel auch akustisch wirkungsvoll in Szene gesetzt. Das Knacken des Eises, das Heulen des Windes und das dumpfe Pochen unbekannter Maschinen unter der Erde erzeugen eine bedrückende Kulisse, die den psychologischen Druck auf die Figuren und Hörer gleichermaßen erhöht.

Typen statt Tiefgang

Wie in vielen Episoden der Geister-Schocker-Reihe folgt auch Grabeskälte einem klaren Rollenmuster. Die Charaktere sind bewusst klischeehaft gezeichnet: der skeptische Expeditionsleiter, der junge Idealist, die toughe Wissenschaftlerin, der geheimnisvolle Techniker – sie alle verkörpern Archetypen, die man aus Horrorfilmen und -romanen kennt. Dabei geht es nicht um psychologische Tiefe, sondern um Wiedererkennbarkeit und schnelle Identifikation. Die Dialoge sind teils holzschnittartig, was allerdings hervorragend zur überzeichneten Gesamtstimmung passt.

Ein besonderes Lob verdient die Sprecherleistung. Mit dabei sind unter anderem Lutz Harder, Thomas Petruo, Nicolai Tegeler und Vera Bunk. Gerade Letztere gelingt es, in ihrer Rolle der pragmatischen Forscherin eine gewisse emotionale Erdung in das Geschehen zu bringen. Thomas Petruo – vielen Hörspielfans durch Rollen in Point Whitmark oder John Sinclair bekannt – bringt durch seine Stimme ein bedrohliches Timbre in die Szenen, die im späteren Verlauf stark in Richtung Mystery und Psychodrama abdriften.

📱 WhatsApp-Kanal

Immer auf dem Laufenden – direkt in deinem WhatsApp! Erhalte exklusive Hörspiel-Tipps, Neuerscheinungen, Hintergrundinfos und Highlights, bevor sie alle anderen sehen.

Jetzt dem WhatsApp-Kanal beitretenHorror mit klassischen Versatzstücken

Der Plot von Grabeskälte folgt einem klaren Spannungsbogen. Zu Beginn steht die wissenschaftliche Neugier, doch schnell schlagen die Zeichen um: ein mysteriöses Signal aus dem Eis, das Verschwinden einzelner Teammitglieder, der Fund uralter Artefakte und schließlich das Erwachen einer Macht, die besser hätte ruhen sollen.

Ohne zu viel zu verraten, lässt sich sagen, dass sich die Handlung zwar keiner besonders originellen Wendung bedient, dafür aber mit dramaturgischem Geschick und sorgfältig gesetzten Cliffhangern punktet. Besonders gelungen ist die Verbindung von Science-Fiction-Elementen (wie dem unterirdischen Labor) mit klassischen Geisterhorror-Motiven. Die Grabeskälte steht dabei sowohl für die klimatischen Bedingungen als auch für das Gefühl, das sich wie Frost in die Glieder der Überlebenden schleicht – ein Zustand zwischen Hoffnungslosigkeit und lähmendem Schrecken.

Stärke der Produktion

Eine große Stärke des Hörspiels liegt im akustischen Bereich. Das Sounddesign ist dicht, aber nicht überladen. Die Balance zwischen Dialog, Musik und Geräuschen gelingt den Machern sehr gut. Besonders die Szenen in den unterirdischen Korridoren – geprägt von metallischem Hall, dumpfen Geräuschen und einer permanenten Bedrohung im Hintergrund – erzeugen echtes Kopfkino. Die musikalische Untermalung ist zurückhaltend, aber wirkungsvoll. Es dominieren düstere Klangflächen, bedrohliche Bassläufe und unheilvolle Crescendi, die das Unausweichliche akustisch ankündigen.

Die Regie von Markus Winter achtet auf eine klare Struktur der Szenen, wodurch auch bei größeren Sprecherrunden nie der Überblick verloren geht. Zudem nutzt die Produktion gezielt Stille als Stilmittel – eine Seltenheit im Genre, die hier besonders wirkungsvoll eingesetzt wird.

Trash-Faktor als zweischneidiges Schwert

Grabeskälte ist kein Hörspiel, das sich durch Raffinesse auszeichnet. Die Dialoge sind teils steif, einige Szenen vorhersehbar und manche Figuren wirken fast karikaturenhaft. Doch genau das macht den Reiz aus – vorausgesetzt, man bringt ein Faible für B-Movie-Ästhetik und pulpige Horror-Erzählungen mit. Wer literarische Tiefe oder psychologische Raffinesse sucht, wird enttäuscht sein. Wer jedoch Spaß an überzogenen Szenen, markigen Sprüchen und einer dichten Gruselatmosphäre hat, kommt voll auf seine Kosten.

Auch der Spannungsbogen flacht in der Mitte etwas ab, bevor er zum Finale hin wieder an Fahrt gewinnt. Hier hätte eine Kürzung einzelner Dialogpassagen möglicherweise zu mehr Tempo beigetragen.

Die Jubiläumsbedeutung – 50 Folgen Geister-Schocker

Als 50. Folge markiert Grabeskälte einen wichtigen Punkt in der Geschichte der Geister-Schocker-Reihe. Romantruhe Audio hat mit dieser Serie ein langlebiges Horrorformat etabliert, das sich bewusst abseits der großen Mainstream-Hörspiele positioniert. Mit Grabeskälte setzt man auf ein eigenständiges Setting, das nicht auf klassischen Spukhäusern oder Serienkillern basiert, sondern eine andere Form des Horrors beschwört – den der Isolation, der Ausgeliefertheit und des kosmischen Grauens.

Die Jubiläumsausgabe, mit Poster, Bonusfilm und Comic, unterstreicht zudem die Fanbindung und macht deutlich, dass es sich hier nicht nur um ein weiteres Hörspiel handelt, sondern um ein kleines Sammlerhighlight für Genre-Enthusiasten.

👹 Monster Hörspiele

Wage dich in dunkle Wälder, verlassene Schlösser und fremde Dimensionen. Hier lauern die besten Hörspiele mit Monstern, Kreaturen und Schrecken der Nacht!

Diese Monster kommen mit Sound!Grusel zwischen Kälte, Krach und Kult

Geister-Schocker 50: Grabeskälte ist ein Hörspiel, das durch seine stimmungsvolle Inszenierung, das klischeehafte, aber charmante Figurenensemble und den mutigen Schauplatz besticht. Es lebt vom Reiz des Übertriebenen, vom Spiel mit Genre-Konventionen und der Lust an trashigem Horror mit einem Augenzwinkern.

Für Fans von John Sinclair, Dorian Hunter oder Gabriel Burns, aber auch für Hörerinnen und Hörer, die einfach mal aus dem klassischen Krimi-Horror-Korsett ausbrechen wollen, bietet Grabeskälte eine willkommene Abwechslung – vor allem, wenn man sich auf die frostige Atmosphäre und das Spiel mit bekannten Versatzstücken einlassen kann.

Das Geheimnis des schreienden Schädels

Psychologischer Grusel im Gewand des B-Horrors

Das Geheimnis des schreienden Schädels ist ein US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1958, der im Kontext des klassischen Schwarz-Weiß-Kinos der Nachkriegszeit steht. Der Film gehört zu einer Welle von Gruselfilmen, die nicht auf reißerische Monster oder plakative Gewalt setzten, sondern auf unterschwelligen Schrecken, psychologische Spannungen und subtile Unheimlichkeit. Was auf den ersten Blick wie ein typischer B-Movie mit trashigem Titel erscheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als atmosphärisch dichter, psychologisch aufgeladener Gruselfilm mit Elementen des Gothic Horror und des Psycho-Dramas.

Regie führte Alex Nicol, der zugleich auch eine zentrale Rolle übernahm – eine Doppelfunktion, die sich in der Gesamtstruktur des Films bemerkbar macht. Obwohl der Film aufgrund seines Budgets limitiert war und visuell heute eher simpel wirkt, hat er sich als Kultobjekt in die Herzen von Genre-Fans eingeschlichen. Insbesondere durch die Tatsache, dass der Film heute gemeinfrei ist und dadurch breit zugänglich wurde, hat er eine neue Sichtbarkeit erfahren.

Ein Spuk, der keiner sein darf

Die Handlung des Films ist zunächst klassisch und erinnert stark an Vorbilder aus der Literatur des 19. Jahrhunderts. Die wohlhabende, jedoch psychisch labile Erbin Jenni Whitlock zieht mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Eric in ein altes, abgelegenes Landhaus. Jenni hat eine bewegte Vergangenheit: Ihre erste Ehe endete tragisch mit dem Tod ihres Mannes, woraufhin sie einen Nervenzusammenbruch erlitt und längere Zeit in Behandlung war. Die neue Umgebung soll ihr helfen, sich zu erholen und zur Ruhe zu kommen.

Doch kaum hat das Paar das Haus bezogen, beginnen unheimliche Dinge zu geschehen. Es beginnt mit leisen Geräuschen in der Nacht, gefolgt von Visionen eines bleichen Schädels, der scheinbar überall auftaucht – in Schubladen, auf Treppenstufen, im Garten. Jenni gerät zunehmend in Panik, während Eric versucht, sie zu beruhigen und ihr klarzumachen, dass es sich nur um Einbildungen handelt. Aber ist Jenni wirklich verrückt – oder will jemand sie in den Wahnsinn treiben?

Hinzu kommen die düsteren Erinnerungen an Erics erste Frau Marian, die unter mysteriösen Umständen ums Leben kam. Ihr Porträt hängt noch immer im Haus, und es scheint, als würde ihr Geist über allem schweben. Jenni fühlt sich verfolgt – von Marian, von der Vergangenheit, vielleicht auch von Eric selbst.

Im letzten Drittel des Films verdichten sich die Hinweise darauf, dass Eric nicht der ist, der er vorgibt zu sein. In einem psychologisch perfiden Plan versucht er, Jenni in den Wahnsinn zu treiben, um an ihr Vermögen zu gelangen. Der Schädel – Symbol für den Tod und Ausdruck ihres inneren Zerfalls – ist in Wirklichkeit Teil seiner Inszenierung. Doch das Ende des Films kehrt diese Logik nochmals um: Der Spuk ist real – und Eric wird selbst zum Opfer übernatürlicher Kräfte.

Klassisches Rollenschema mit psychologischer Tiefe

Im Zentrum des Films stehen nur wenige Figuren, was die Atmosphäre der Isolation verstärkt.

- Peggy Webber als Jenni Whitlock liefert eine eindrucksvolle Darstellung einer traumatisierten Frau, deren psychische Fragilität sowohl Mitleid als auch Unbehagen weckt. Ihre schauspielerische Leistung ist nuanciert, besonders in den Szenen, in denen sie allein mit ihren Ängsten ist.

- John Hudson spielt Eric Whitlock, den charmanten, aber zunehmend unheimlichen Ehemann. Seine Darstellung changiert zwischen fürsorglichem Partner und manipulativer, möglicherweise mörderischer Figur. Gerade diese Ambivalenz trägt zur Spannung des Films bei.

- Alex Nicol, zugleich Regisseur, übernimmt die Rolle des Gärtners Mickey, der geistig zurückgeblieben scheint, aber möglicherweise mehr weiß, als er zeigt. Seine Figur ist ambivalent, eine Mischung aus Beobachter, Zeuge und möglichem Komplizen.

- Reverend und Mrs. Snow, ein befreundetes Ehepaar des Hauses, fungieren als moralischer Gegenpol und verleihen dem Film eine religiöse Dimension. Sie warnen vor dem Einfluss des Hauses, stehen aber der Wahrheit hilflos gegenüber.

Die Reduktion auf eine kleine Besetzung ermöglicht eine starke Fokussierung auf die psychologischen Beziehungen, insbesondere zwischen Jenni und Eric. Der Film arbeitet mit klassischen Konstellationen: die hilflose Frau, der dominante Mann, das unheimliche Haus – Elemente, die später in Filmen wie Gaslight oder Rebecca weiterentwickelt wurden.

Zwischen Kammerspiel und Gothic Horror

Trotz seines geringen Budgets schafft es der Film, eine dichte Atmosphäre des Unbehagens zu erzeugen. Die Bildsprache ist geprägt von langen Schatten, verhangenen Fenstern, knarrenden Türen und nächtlichem Flüstern. Besonders hervorzuheben ist der Einsatz von Musik und Geräuschen. Der titelgebende Schrei des Schädels – ein klagendes, unmenschliches Heulen – ist akustisch stark inszeniert und wirkt gerade durch seine Übertreibung beklemmend.

Die Kameraarbeit ist funktional, aber effektiv. Viele Einstellungen sind statisch, was das Gefühl von Stillstand und Beklemmung unterstreicht. Szenen im nächtlichen Garten, auf der Veranda oder im Flur wirken fast wie aus einem Theaterstück übernommen – was dem Film einen kammerspielartigen Charakter verleiht.

Auch das Set-Design verdient Beachtung: Das Haus als zentraler Handlungsort ist Symbol für das Unterbewusste – ein Ort voller Erinnerungen, verborgener Geheimnisse und innerer Dämonen. Der Garten, in dem Marian angeblich verunglückte, wird zur Metapher für Verdrängung und Schuld.

Schuld, Wahnsinn und Manipulation

Das Geheimnis des schreienden Schädels ist weit mehr als ein einfacher Spukfilm. Unter der Oberfläche verhandelt der Film Themen wie Trauma, Gaslighting und patriarchale Machtverhältnisse. Jenni ist nicht nur eine Frau, die unter Visionen leidet – sie ist auch das Ziel eines psychologischen Angriffs, eines kalkulierten Plans zur Zerstörung ihres Selbstbilds. Diese Form der Manipulation ist heute als Gaslighting bekannt – ein Begriff, der erst Jahrzehnte später in den allgemeinen Sprachgebrauch überging.

Der Film spielt geschickt mit den Grenzen zwischen realem Spuk und psychischer Erkrankung. Lange bleibt offen, ob Jenni Opfer übernatürlicher Phänomene oder ihrer eigenen Vergangenheit ist – oder ob Eric gezielt dafür sorgt, dass sie den Verstand verliert.

In diesem Spannungsfeld entwickelt sich eine Geschichte über Vertrauen, Verrat und die Ungewissheit der Wahrnehmung, die gerade in ihrer Mehrdeutigkeit überzeugt.

Rezeption und Nachleben

Bei seiner Veröffentlichung wurde The Screaming Skull eher verhalten aufgenommen. Kritiker bemängelten die schlichte Inszenierung und die Vorhersehbarkeit der Handlung. Heute jedoch hat der Film einen gewissen Kultstatus erreicht – nicht zuletzt durch seine häufige Präsenz in Horrorfilm-Sammlungen, auf Streaming-Plattformen und im Rahmen von Retrospektiven des klassischen Gruselfilms.

Die Tatsache, dass der Film Public Domain ist, hat seine Verbreitung zusätzlich gefördert. Er wurde von Formaten wie Mystery Science Theater 3000 parodiert, als Grundlage für Mashups und Remixes verwendet und ist auch als Hörspiel-Vorlage genutzt worden.

In seiner Mischung aus Gothic Horror, Psycho-Drama und Trash-Ästhetik erinnert der Film an spätere Werke wie House on Haunted Hill oder Carnival of Souls. Obwohl technisch nicht überragend, bleibt der Film ein faszinierendes Beispiel dafür, wie mit einfachen Mitteln große Wirkung erzielt werden kann – zumindest im Kopf des Zuschauers.

Der Schädel schreit in die Tiefe der Seele

Das Geheimnis des schreienden Schädels mag auf den ersten Blick wie ein typischer B-Horrorfilm erscheinen. Doch unter der schlichten Oberfläche verbirgt sich ein düsteres Drama über Wahnsinn, Schuld und die Manipulation der eigenen Wahrnehmung. Die klaustrophobische Atmosphäre, das überzeugende Spiel von Peggy Webber und die subtile Inszenierung machen den Film zu einem Geheimtipp für Liebhaber des psychologischen Horrors.

Wer sich auf das entschleunigte Erzähltempo und die stilistischen Eigenheiten der 1950er einlässt, wird mit einem Film belohnt, der mehr Tiefe besitzt, als es sein trashiger Titel vermuten lässt – und dessen schreiender Schädel noch lange im Gedächtnis nachhallt.

Geister-Schocker – Grabeskälte

* Affiliate-Link: Wenn du über diesen Link einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision. Für dich ändert sich nichts am Preis.

- Label / Verlag: Romantruhe Audio

- Veröffentlicht:

- Herkunft: Deutschland

Produktion

- Regie: Gerd Naumann

- Buch & Idee: Andreas Masuth

- Sounddesign, Mischung & Master: Tom Steinbrecher

Weitere Hörspiele aus dieser Reihe:

Jetzt bist du dran!

Fehlt dir etwas, siehst du etwas anders oder hast du einen Hörspiel-Tipp zum Thema? Schreib es in die Kommentare – so wird der Artikel mit euren Meinungen noch besser.

Kommentar hinzufügen