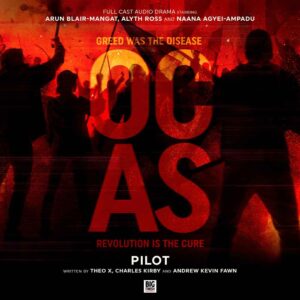

Big Finish wagt eine düstere Kapitalismus-Satire als Hörspiel

Mit OCAS präsentiert Big Finish im Jahr 2025 ein Hörspiel, das in vielerlei Hinsicht aus der bisherigen Veröffentlichungslandschaft des Labels heraussticht. Bekannt ist Big Finish vor allem für seine zahlreichen Doctor-Who-Produktionen, für Spin-offs zu Serien wie Torchwood oder Blake’s 7 und für Original-Science-Fiction-Abenteuer. Doch immer wieder versucht das Studio auch, mit eigenständigen Stoffen neue Wege zu gehen. OCAS gehört eindeutig in diese Kategorie: Es ist ein gesellschaftskritisches, dystopisches Originalhörspiel, das sich weniger in die typischen Science-Fiction-Abenteuerwelten begibt, sondern eine beklemmend nahe Zukunft entwirft, in der Kapitalismus selbst als Krankheit verstanden wird.

Der Titel steht für Obsessive Capital Accumulation Syndrome – ein fiktives Syndrom, das Menschen befällt, die von übermäßigem Reichtum und Profitgier korrumpiert wurden. Diese Menschen, so die Prämisse, müssen diagnostiziert und behandelt werden, weil sie nicht nur sich selbst, sondern die gesamte Gesellschaft gefährden. Schon dieser Grundgedanke zeigt, dass es sich bei OCAS nicht um eine harmlose Unterhaltung handelt, sondern um eine bissige Satire, die aktuelle Debatten über Wirtschaft, soziale Gerechtigkeit und die Gefahren entfesselter Märkte in ein Hörspiel-Szenario überführt.

Die Pilotfolge, die im April 2025 erschien, dient dabei als Einführung in eine mögliche Serie, die – je nach Resonanz – weiter ausgebaut werden soll. Und schon jetzt lässt sich feststellen: OCAS polarisiert, regt zum Nachdenken an und zeigt, dass Big Finish auch jenseits von Science-Fiction-Franchises relevante und brisante Geschichten erzählen kann.

Die Handlung im Detail

Das Hörspiel ist als eine Art fiktive Dokumentation aus der Zukunft aufgebaut. Wir befinden uns in der Mitte des 21. Jahrhunderts. Die Welt, wie wir sie kennen, hat eine radikale Transformation durchlaufen. Etwa im Jahr 2033 kam es zu einer Revolution: Der ungebremste Kapitalismus, der über Jahrzehnte die Weltwirtschaft bestimmt hatte, brach zusammen. An seine Stelle trat ein System, das vorgibt, gerechter und nachhaltiger zu sein. Doch wie kam es dazu? Welche Ereignisse führten zu diesem Umbruch? Und ist die neue Welt wirklich so ideal, wie sie scheint?

Diese Fragen stellt sich Leo (gespielt von Arun Blair-Mangat), der Protagonist der Geschichte. Er ist Filmemacher und Journalist, der an einem Dokumentarfilm über die Vergangenheit arbeitet. Gemeinsam mit seiner Tontechnikerin Jamie (Alyth Ross) begibt er sich auf eine Spurensuche, die ihn tief in die Archive, aber auch in persönliche Erinnerungen führt.

Das Herzstück der Handlung ist der Rückblick auf die Revolution, die den Kapitalismus stürzte. Damals wurden Menschen mit OCAS identifiziert und aus der Gesellschaft entfernt. Sie galten als krank, weil sie maßlos Reichtum anhäuften, andere ausbeuteten und keine Rücksicht auf Gemeinwohl oder Nachhaltigkeit nahmen. An ihre Stelle trat eine neue Generation, die ein gerechteres Wirtschaftssystem aufbaute – so zumindest die offizielle Version.

Doch im Laufe seiner Recherchen erkennt Leo, dass diese Geschichte Risse aufweist. Manche Stimmen aus der Vergangenheit wurden bewusst unterdrückt. Manche Maßnahmen, die im Namen der neuen Gerechtigkeit ergriffen wurden, hatten dunkle Seiten. War es wirklich eine gerechte Revolution? Oder handelte es sich um eine neue Form der Unterdrückung, diesmal nur mit anderen Vorzeichen?

Die Handlung bewegt sich zwischen Archivaufnahmen, Interviews, Erinnerungen und persönlichen Begegnungen. Leos Großmutter, Nana (Naana Agyei-Ampadu), spielt dabei eine zentrale Rolle, weil sie die Zeit der Revolution selbst miterlebt hat. Ihre Erinnerungen sind emotional, aber auch widersprüchlich. Sie gibt Hinweise auf Geschehnisse, die nicht in den offiziellen Chroniken auftauchen.

Das Hörspiel baut so ein vielschichtiges Bild einer Gesellschaft, die sich zwar von der alten kapitalistischen Ordnung befreit hat, gleichzeitig aber neue Formen der Kontrolle und Macht entwickelt hat. Leo selbst wird zunehmend in moralische Konflikte gezogen: Soll er die unbequemen Wahrheiten ans Licht bringen und damit das Fundament der neuen Weltordnung infrage stellen? Oder soll er die offizielle, wohlklingende Version bekräftigen, die den Menschen Hoffnung und Stabilität gibt?

Am Ende bleibt vieles bewusst offen – eine Entscheidung, die zum Nachdenken zwingt und die Hörerinnen und Hörer mit der unbequemen Frage entlässt, ob eine bessere Gesellschaft jemals ohne Opfer und Manipulation möglich ist.

📱 WhatsApp-Kanal

Immer auf dem Laufenden – direkt in deinem WhatsApp! Erhalte exklusive Hörspiel-Tipps, Neuerscheinungen, Hintergrundinfos und Highlights, bevor sie alle anderen sehen.

Jetzt dem WhatsApp-Kanal beitretenFiguren und Sprecher

Eine der großen Stärken von Big Finish liegt traditionell in der Besetzung der Rollen. Auch OCAS macht hier keine Ausnahme. Die Figuren sind weniger archetypische Helden oder Schurken, sondern komplexe Charaktere, die Grautöne verkörpern.

- Leo (Arun Blair-Mangat)

Leo ist das moralische Zentrum der Geschichte. Er ist neugierig, kritisch, manchmal naiv, aber stets getrieben von dem Wunsch, die Wahrheit zu erfahren. Arun Blair-Mangat verleiht ihm eine Mischung aus journalistischer Distanz und persönlicher Betroffenheit. Seine Stimme trägt die ganze Pilotfolge, da sie als eine Art Erzähler durch die dokumentarische Form führt. - Jamie (Alyth Ross)

Sie ist Leos Tontechnikerin, zugleich Freundin und kritische Begleiterin. Ihre Rolle ist die der Skeptikerin: Während Leo oft zu tief gräbt, mahnt sie Vorsicht an. Alyth Ross spielt Jamie mit einer Mischung aus Pragmatismus und ironischem Humor. - Nana (Naana Agyei-Ampadu)

Leos Großmutter verkörpert das Gedächtnis der Revolution. Ihre Erinnerungen sind von Emotionalität geprägt, sie trägt Widersprüche in sich. Sie ist zugleich stolz auf das Erreichte und verstört von den Schattenseiten, die sie nicht verdrängen kann. - Weitere Rollen

Dianne Pilkington, Daisy Ashford, David O’Mahony und Barry Aird übernehmen Nebenrollen, die die Vielschichtigkeit der Welt verdeutlichen – Funktionäre, Zeitzeugen, Opfer und Mitläufer. Jede dieser Stimmen trägt dazu bei, die dokumentarische Erzählweise glaubwürdig wirken zu lassen.

Gerade diese Ensemble-Leistung macht OCAS besonders stark: Es gibt keine übergroßen Heldenfiguren, sondern ein Kollektiv von Stimmen, die unterschiedliche Perspektiven repräsentieren.

Themen und Motive

Das Herzstück von OCAS liegt nicht allein in seiner spannungsgeladenen Handlung oder der ungewöhnlichen dokumentarischen Erzählweise, sondern vor allem in den Themen, die das Hörspiel behandelt, und den Motiven, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte ziehen. Schon der Titel – Obsessive Capital Accumulation Syndrome – ist Programm: Er deutet darauf hin, dass der Kapitalismus in dieser Welt nicht mehr als wirtschaftliches System betrachtet wird, sondern als eine Krankheit, als pathologisches Syndrom, das den Einzelnen wie auch die Gesellschaft zerstört. In dieser Perspektive steckt bereits die erste Provokation, denn das Hörspiel zwingt seine Hörer, über die ökonomische Ordnung, die wir für selbstverständlich halten, auf einer zutiefst moralischen Ebene nachzudenken. Indem Big Finish den Kapitalismus in eine medizinische Kategorie überführt, wirft die Geschichte die Frage auf, wer überhaupt das Recht hat, über Gesundheit und Krankheit zu entscheiden. Damit stellt sie nicht nur das ökonomische System infrage, sondern beleuchtet auch die Mechanismen gesellschaftlicher Macht, die in der Lage sind, Verhalten zu pathologisieren und Menschen anhand eines neu definierten Maßstabes auszugrenzen.

Ein zentrales Motiv ist die Revolution und die Art, wie über sie erzählt wird. In der Welt von OCAS liegt die Revolution, die den Kapitalismus beendete, Jahrzehnte zurück. Sie ist zur Legende geworden, zu einem Teil der kollektiven Erinnerung, die sorgfältig kuratiert und gesteuert wird. Überliefert wird nicht, was tatsächlich geschah, sondern was die nachfolgende Ordnung als erzählbar erachtet. Damit berührt das Hörspiel ein hochaktuelles Thema: Erinnerungskultur und Geschichtsschreibung sind niemals neutral, sondern dienen stets den Interessen derjenigen, die über Macht verfügen. Leo, der Protagonist, begibt sich auf die Suche nach der Wahrheit und stößt dabei auf die Bruchstellen zwischen offizieller Erzählung und gelebter Erfahrung. Dieses Spannungsfeld zwischen Erinnerung und Realität, zwischen offizieller Geschichtsschreibung und unterdrückten Stimmen, bildet ein Leitmotiv, das den Hörer immer wieder daran erinnert, wie fragil kollektive Narrative sind.

Gleichzeitig spielt das Hörspiel mit dem Gegensatz von Utopie und Dystopie. Offiziell hat die Gesellschaft eine bessere, gerechtere Ordnung gefunden. Die Menschen leben angeblich freier, gerechter, solidarischer. Doch im Hintergrund bleiben Fragen bestehen: Um welchen Preis wurde diese Utopie erkauft? Wurden nicht einfach neue Formen von Macht etabliert, die sich lediglich mit einem moralischeren Vokabular schmücken? Die Hörerinnen und Hörer werden gezwungen, hinter die wohlklingende Fassade zu blicken und zu erkennen, dass auch eine Welt, die den Kapitalismus überwunden hat, nicht zwangsläufig frei von Unterdrückung und Ungerechtigkeit sein muss. Dieses Wechselspiel von Hoffnung und Bedrohung, von Heilung und Kontrolle, durchzieht die gesamte Erzählung und lässt OCAS weit über die konkrete Handlung hinaus zu einer Reflexion über gesellschaftliche Systeme werden.

Ein weiteres Motiv ist die Frage nach Wahrheit und Manipulation. Leo versucht, ein Dokumentarfilmprojekt zu realisieren, das Licht ins Dunkel der Vergangenheit bringen soll. Doch schnell wird klar, dass Wahrheit in dieser Welt kein neutraler Wert ist. Jede Aufzeichnung, jedes Archivdokument, jede Erinnerung ist gefiltert, manipuliert oder selektiv überliefert. Die Dokumentation selbst wird zum Instrument der Macht, indem sie entscheidet, welche Stimmen gehört werden und welche im Archiv verstummen. Damit erinnert das Hörspiel an aktuelle Debatten über Fake News, Informationskontrolle und die Frage, wie Gesellschaften mit widersprüchlichen Wahrheiten umgehen. OCAS zeigt eindringlich, dass Geschichte immer eine Konstruktion ist – und dass die Suche nach einer objektiven Wahrheit womöglich vergeblich bleibt.

Auch das Generationenmotiv spielt eine wichtige Rolle. Durch die Figur der Großmutter wird deutlich, dass die Revolution nicht nur eine historische Zäsur, sondern auch ein familiäres Erbe ist. Die Erinnerungen der älteren Generation sind geprägt von Hoffnung, Angst, Verlust und Euphorie, während die jüngere Generation mit den Ergebnissen dieser Entscheidungen leben muss, ohne selbst dabei gewesen zu sein. Dadurch entsteht eine emotionale Spannung, die sich nicht nur auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern auch im persönlichen Bereich niederschlägt. OCAS zeigt, wie sehr Geschichte in Familien weiterlebt, wie Erinnerungen zwischen Generationen tradiert, verzerrt oder verschwiegen werden und wie persönliche Schicksale untrennbar mit politischen Umbrüchen verbunden sind.

Schließlich verweist das Hörspiel auch auf die Macht der Sprache und der Definitionen. Indem Kapitalismus als Krankheit beschrieben wird, verschiebt sich der gesamte Diskurs. Was früher als rationales, sogar als bewundernswertes Verhalten galt – der Wunsch nach Gewinn, Wachstum, Expansion –, wird nun als krankhaft und gefährlich gebrandmarkt. Diese Verschiebung macht deutlich, dass Begriffe nie unschuldig sind, sondern immer Teil eines politischen Kampfes. Wer definiert, was krank ist, bestimmt auch, wer heilungsbedürftig ist – und letztlich, wer Teil der Gesellschaft sein darf und wer ausgeschlossen wird. In dieser Perspektive zeigt OCAS die gefährliche Nähe zwischen emanzipatorischen Bewegungen und totalitären Strukturen, wenn die Macht über Sprache und Kategorien unkontrolliert bleibt.

So verweben sich in OCAS verschiedene Motive – Krankheit, Revolution, Erinnerung, Wahrheit, Generationen und Sprache – zu einem dichten Netz, das die Hörer nicht nur unterhält, sondern auch zwingt, sich mit der eigenen Gegenwart auseinanderzusetzen. Das Hörspiel wird damit zu einem Spiegel, der aktuelle gesellschaftliche Debatten verzerrt und zugleich klärt, und gerade dadurch eine nachhaltige Wirkung entfaltet.

📱 Bluesky-Kanal

Updates, Neuerscheinungen und exklusive Hörspiel-Tipps – direkt auf Bluesky. Kurz, präzise und ohne Umwege auf deinem Feed.

Jetzt dem Bluesky-Kanal folgenProduktion

Die Produktion von OCAS fand am 23. Oktober 2023 in den renommierten Studios von The Soundhouse statt. Big Finish produzierte das Hörspiel mit gewohnt hoher Professionalität.

Die Autoren Theo X, Charles Kirby und Andrew Kevin Fawn entwickelten die Idee gemeinsam. Ihre Handschrift ist klar erkennbar: Statt eines linearen Plots entwarfen sie eine semi-dokumentarische Erzählform, die Interviews, Tonaufnahmen und Rückblicke kombiniert. Dadurch hebt sich OCAS stark von klassischen Hörspielen ab, die meist stark dialog- oder handlungsorientiert sind.

Bemerkenswert ist auch die politische Brisanz des Stoffes. Während viele Big-Finish-Produktionen eher eskapistisch wirken, begibt sich OCAS direkt in aktuelle gesellschaftliche Konfliktlinien.

Sounddesign und Musik

Das Sounddesign von OCAS ist essenziell für die Wirkung. Da das Hörspiel in Form einer Dokumentation erzählt wird, spielen Aufnahmegeräte, Umgebungsgeräusche und Archivton eine große Rolle. Immer wieder hört man bewusst eingebaute Störungen, Brüche oder atmosphärische Klangflächen, die die Grenze zwischen Realität und Inszenierung verschwimmen lassen.

Die Musik ist sparsam, aber wirkungsvoll eingesetzt. Statt großer orchestraler Themen dominieren minimalistische, elektronische Klänge, die eine dystopische Stimmung erzeugen. Gerade die Momente der Stille wirken eindringlich, weil sie Raum für Reflexion geben.

Kritische Würdigung

OCAS ist kein Hörspiel für jeden Geschmack. Wer klassische Abenteuerstorys erwartet, könnte enttäuscht sein. Das Hörspiel fordert Geduld, Aufmerksamkeit und die Bereitschaft, sich auf eine experimentelle Erzählweise einzulassen. Doch gerade das macht seinen Reiz aus.

Die Pilotfolge zeigt eindrucksvoll, wie das Medium Hörspiel politische Utopien und Dystopien inszenieren kann. Es erinnert in seiner Form teilweise an BBC-Radio-Dramen wie Nineteen Eighty-Four oder moderne Podcast-Dokumentationen, die Fakten und Fiktion mischen.

Besonders stark ist die Schauspielleistung von Arun Blair-Mangat, der Leo glaubwürdig zwischen Neugier und Zweifel schwanken lässt. Auch Naana Agyei-Ampadu verleiht der Rolle der Großmutter eine beeindruckende emotionale Tiefe.

Die größte Stärke liegt aber in der Relevanz des Themas: In Zeiten, in denen Kapitalismuskritik wieder stärker in den öffentlichen Diskurs rückt, wirkt OCAS wie ein Hörspiel zur Stunde. Es provoziert Fragen, ohne fertige Antworten zu liefern.

Fazit

Mit OCAS beweist Big Finish Mut zur Innovation. Das Hörspiel ist keine leichte Kost, sondern eine Mischung aus Dystopie, Gesellschaftskritik und dokumentarischem Experiment. Es setzt auf Ambivalenz statt auf Eindeutigkeit, auf Nachdenken statt auf Eskapismus.

Für Hörerinnen und Hörer, die sich auf das Experiment einlassen, eröffnet sich ein faszinierendes Gedankenmodell: Was wäre, wenn man Kapitalismus als Krankheit versteht? Was wäre, wenn eine Revolution ihn stürzt – und dabei selbst Schuld auf sich lädt?

OCAS ist damit mehr als nur ein Pilotprojekt. Es ist ein Statement dafür, dass Hörspiele ein Medium sein können, das hochaktuelle Fragen aufgreift und zugleich packende Geschichten erzählt. Ob es zu einer Serie ausgebaut wird, bleibt abzuwarten. Doch schon jetzt ist klar: OCAS hinterlässt Spuren – im Kopf und im Herzen.

OCAS

* Affiliate-Link: Wenn du über diesen Link einkaufst, erhalten wir eine kleine Provision. Für dich ändert sich nichts am Preis.

- Label / Verlag: Big Finish Productions

- Veröffentlicht:

- Genre: Drama

- Herkunft: Großbritannien

Produktion

- Cover Art: Will Brooks

- Regie: David O’Mahony

- Executive Producer: Nicholas Briggs, Jason Haigh-Ellery

- Musik: Leon Parris

- Produktion: Lizzie Worsdell

- Skript-Editor: Matt Fitton

- Sounddesign: Leon Parris

- Buch: Theo X, Charles Kirby, Andrew Kevin Fawn

- Senior Producer: John Ainsworth

Sprecher

- Leo – Arun Blair-Mangat

- Jamie – Alyth Ross

- Nana / Mrs Williams – Naana Agyei-Ampadu

- Hugo – Barry Aird

- Matheson – Daisy Ashford

- Doctor Kirby – David O’Mahony

- Jez – Dianne Pilkington

Jetzt bist du dran!

Fehlt dir etwas, siehst du etwas anders oder hast du einen Hörspiel-Tipp zum Thema? Schreib es in die Kommentare – so wird der Artikel mit euren Meinungen noch besser.

Kommentar hinzufügen